保良局唐乃勤初中書院:裝備德智全才向未來

生物學應用甚廣,上世紀就有科學家預言“21世紀是生物學的世紀”。放眼我們生活的世界,大到疫苗研發、環境保護,小到微生物實驗,見微知著。除了學習書本知識和動手實驗,保良局唐乃勤初中書院(唐初)的同學們還有機會參與大大小小的科研項目,而對一向倡導“親身試、動手做”的黃仲奇校長來說,對同學的期望,遠遠不止這些。

紙上得來終覺淺 體驗科研學以致用

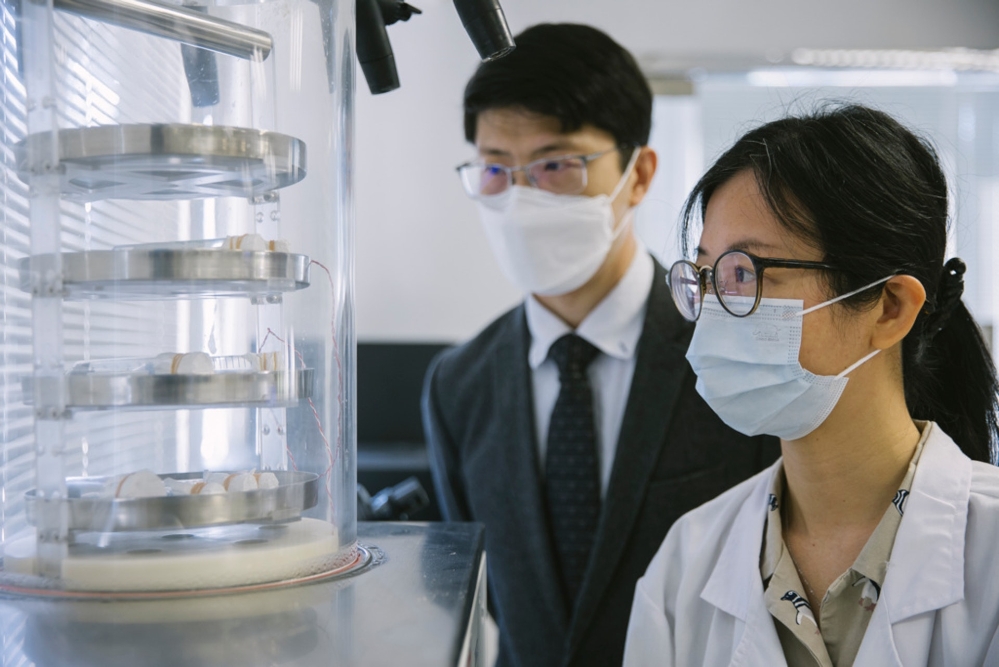

生物科技日新月異,又與日常生活息息相關。早在2011年,黃校長就萌生了如何從學校實際出發,整合社會資源,讓同學能更直接參與科研的想法,鍛煉他們運用知識和科技解決實際生活問題的能力。經過多方努力,籌措經費,招募人才,終於在2018年將生物科技納入常規課程,並成立生物科技研究校隊,讓對科學領域感興趣的學生有機會參與研究。從中一到中三,同學都能接觸不同深度和範疇的生物課程,包括細菌培養和抗生素(中一)、DNA提取和指紋鑑定(中二),以及日常生活和生物科技中的基因改造生物和生物催化劑(中三),循序漸進。五年多以來,學校已與大學和科研機構在塑膠降解、口腔癌等研究課題廣泛合作。

把握社會大勢 拓寬學生選科基礎

黃校長認為,生物科技相對其他科技領域,是比較新的學科,校方希望讓學生體驗利用創新科技解決疑問。“生物科技在醫學、農業及環保層面上被廣泛利用,學生獲得這些學習經歷,將來或有機會在這幾方面有所發展。”隨著數年前生物科技在內地興起,儀器及實驗物品變得易負擔,令他感到學校在這方面可有所為。

陳博士直言,科研之路不易走,並非所有人志向於此,但她與學校都期望通過教學活動讓中學生“知科學有出路”,吸引有能力及天賦的學生繼續深造。除傳統熱門學科外,裝備學生有更多選擇空間。據了解,近年升讀高中或在讀同學均有表示將繼續攻讀相關科目。

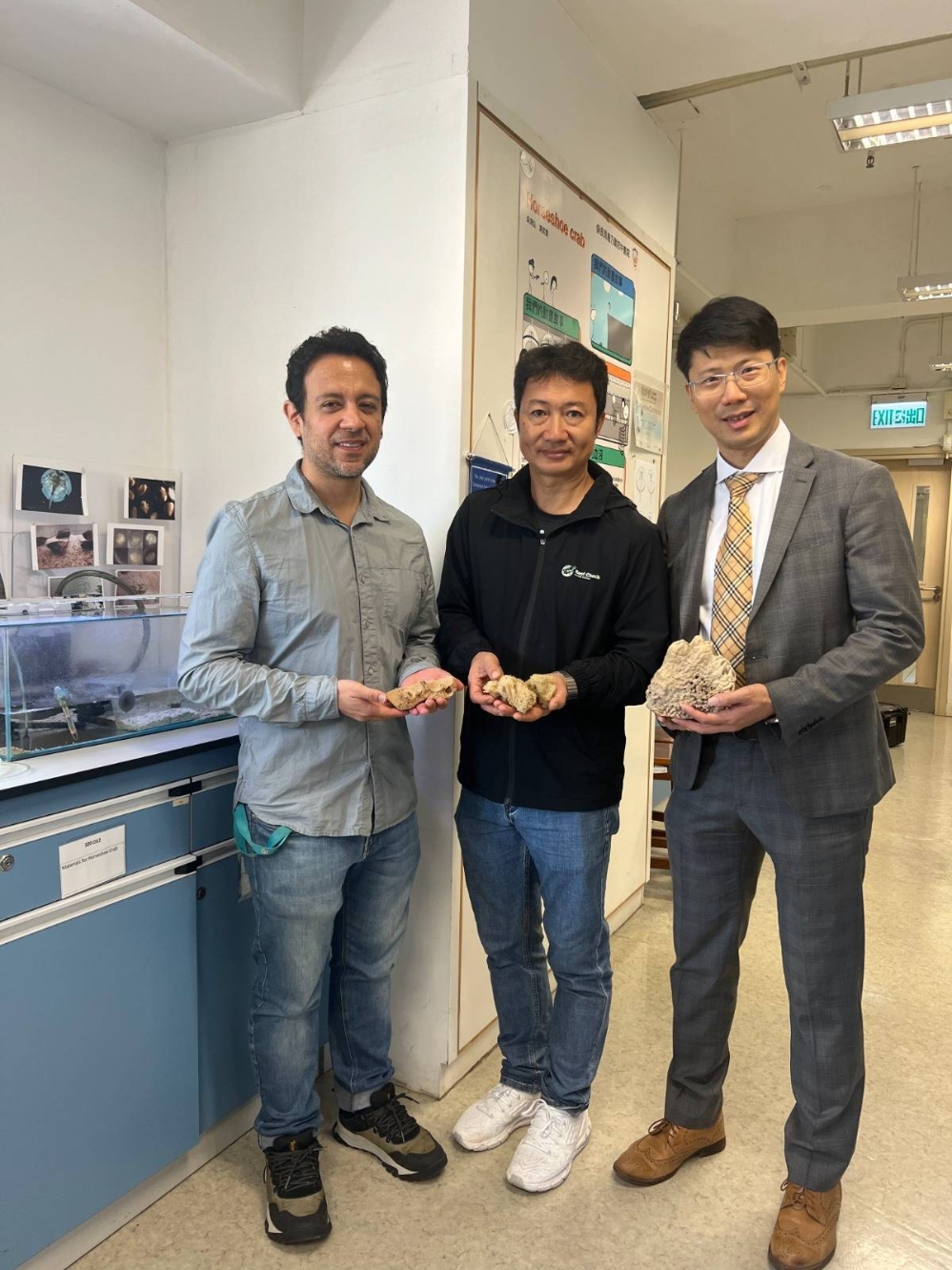

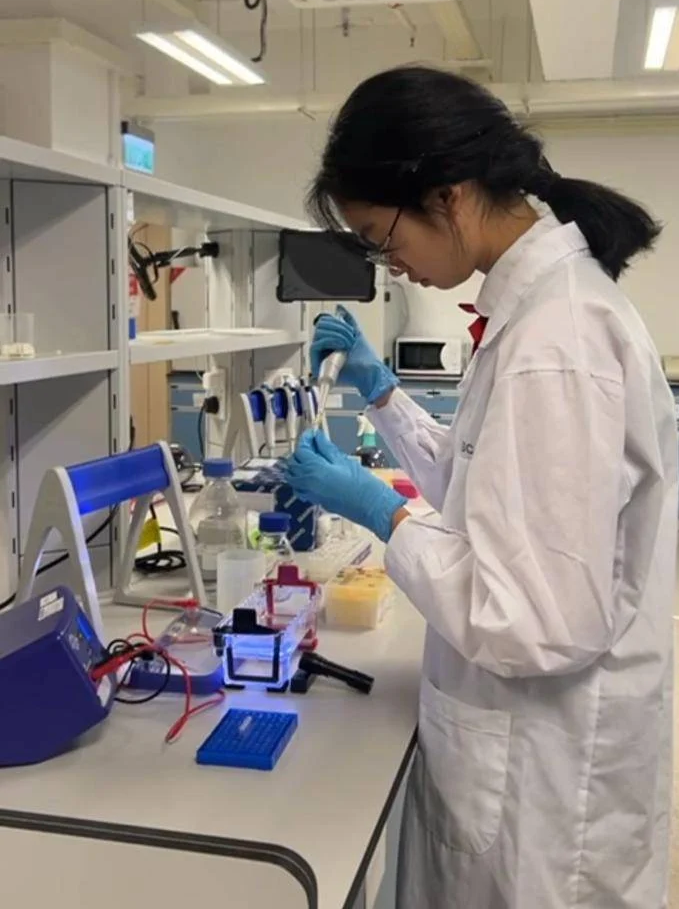

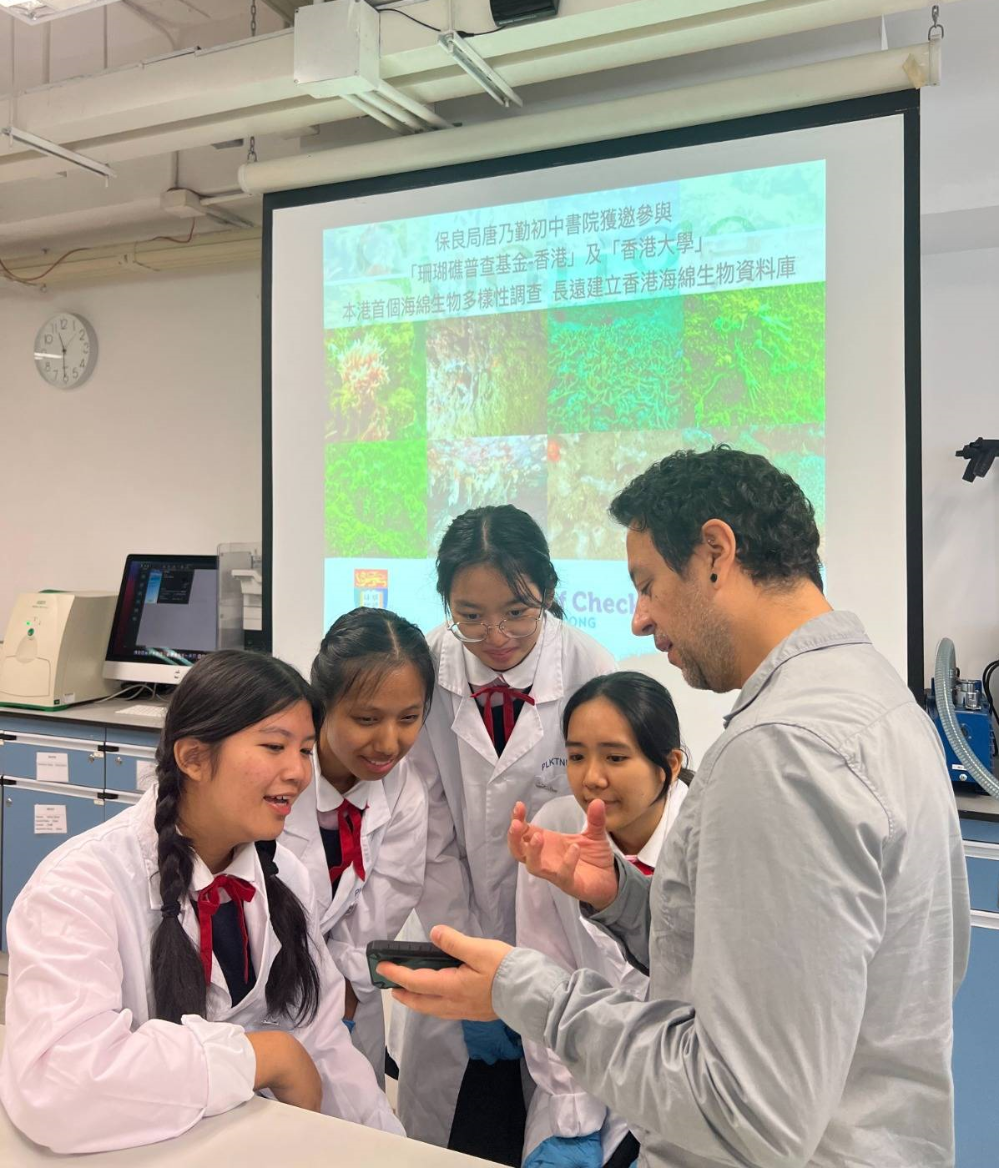

去年底,唐初應邀參與“珊瑚礁普查基金--香港”及香港大學的一項聯合研究計劃,進行本港首個海綿物種研究。學生將應用生物科技課程所學,萃取DNA鑑定及辨識香港的海綿物種,而所有研究樣本均在唐初的生物技術實驗室處理,成果長遠將推動建立香港的海綿生物資料庫,為進一步研究海綿的生態和醫學價值奠定基礎。參與項目的中一同學就表示,生物實驗鍛煉了自己的耐心和細心,對提高數學及其他科目成績都有幫助。

跳出方寸校園 廣闊天地“多走走看看”

學校的投入和栽培始見成效,黃校長也表明會繼續大力推動科研活動,為學生的成長提供更廣闊天地,“他們變得主動學習,去了解、去搜尋資料,去問老師等。正正就是我們期望培育學生自主學習,以及學會學習的能力。”

從中一至中三,每位唐初同學每年都要參與各類主題的交流遊學,走出課室,跳出香港,豐富見聞,從而思考如何運用自身所學,服務國家和社會未來所需。正如黃校長和一眾老師期望,用心耕耘,培養品德和學業皆優的新一代,成就個人,回饋社會。

原文載於《知識》4月刊

上一篇:升中選校 英文中學5人爭1學額

下一篇:“正正得正 —— 以‘動’制負”